La farine, obtenue grâce au processus de mouture du blé, est composée de différents éléments parmi lesquels nous retrouvons les protéines, les glucides, l’eau, les lipides et les sels minéraux.

Cet article traitera plus particulièrement des protéines, qui grâce à l’action mécanique de l’empâtement et l’eau, créent le gluten. Le gluten est un composé organique formé de séquences d’acides aminés liées grâce aux liaisons peptidiques. Il est contenu dans beaucoup de céréales dont le froment, le seigle, l’épeautre, le blé khorasan, l’orge et l’avoine.

Les protéines contenues dans la farine de blé représentent en moyenne 12% du poids du caryopse et possèdent principalement une fonction structurelle et enzymatique. Les protéines structurelles confèrent de la rigidité aux composants biologiques qui, sinon, seraient fluides. Les protéines enzymatiques accélèrent les réactions chimiques au cœur de la pâte.

Les protéines se divisent en deux catégories: les protéines solubles (albumine et globuline) et insolubles (gliadine et gluténine). Les protéines solubles constituent environ 20% des protéines, le reste étant composé de protéines insolubles. Ceci étant dit, tous les types de blé ne contiennent pas forcément les mêmes proportions de protéines. La génétique du blé détermine la qualité du gluten, en particulier dans les blés anciens, un type de céréale cultivé en Italie à la fin du siècle dernier. Abandonnée à la seconde moitié du 20ème siècle pour des questions de rentes, on assiste depuis quelques années à une reprise de la production de cette céréale. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce type de blé ne possède pas une quantité inférieure de protéines mais plutôt une qualité du gluten différente par rapport au blé cultivé de nos jours. En effet, le gluten des céréales anciennes absorbe moins de liquides, possède une ténacité différente et une maille gluténique moins résistante. Ce facteur rend ce blé peu attractif pour les industriels qui privilégient des céréales plus structurées afin d’obtenir des produits finis plus volumineux et alvéolés. Cependant, la diversité de la structure chimique des protéines et de leurs liaisons signifie que les aliments élaborés à base de céréales anciennes ont tendance à être plus digestes.

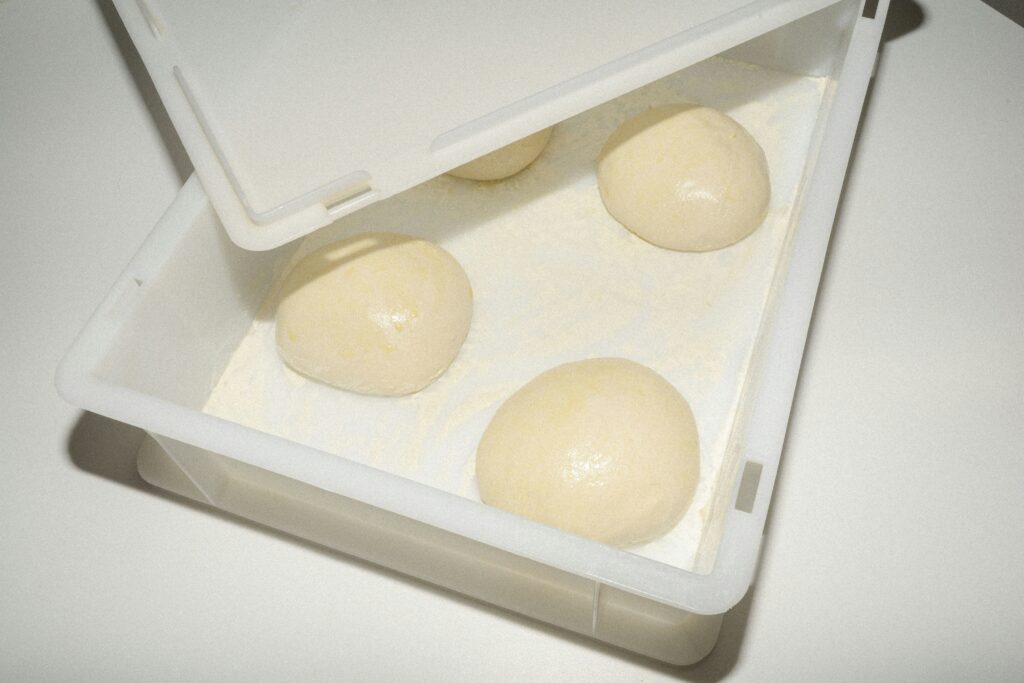

La gliadine et la gluténine sont deux protéines hydrophobes. Les premières sont responsables de l’extensibilité de la pâte, tandis que les secondes sont responsables de sa ténacité. Pendant l’action mécanique de l’empâtement, elles se croisent en formant une maille en trois dimensions appelée LE GLUTEN. Le gluten possède une structure visqueuse, compacte et élastique capable d’absorber l’eau pendant l’empâtement et de maintenir le CO2 pendant le levage. Le développement d’un bon gluten dépend de la qualité des protéines contenues dans la farine et de la bonne exécution de l’empâtement.

Le gluten dépend ainsi de la qualité des protéines. On remarque rapidement la qualité des protéines lors de la préparation de la pâte. Les temps d’empâtement, d’absorption, de levage ainsi que le volume du produit fini sont une multitude d’aspects qui déterminent la force de la farine.

Une farine possédant un fort contenu en gluten produira une maille gluténique dense, capable de retenir les gaz de fermentation nécessitant des temps de levage plus longs. De plus, une farine forte sera capable d’ absorber de grandes quantités d’eau, créant des produits volumineux à la mie bien alvéolée.

Une farine faible aura, à l’inverse, une capacité d’absorption d’eau plus faible. Un empâtement prolongé de quelques minutes entraînera une pâte collante, difficile à travailler, qui aura du mal à retenir le CO2 produit par la levure. Cela résultera en un produit peu développé et de mauvaise qualité.

Les céréales qui contiennent du gluten ont toujours été une source d’alimentation permettant de répondre aux besoins nutritionnels dans le monde. Il est conseillé de les consommer afin d’avoir une alimentation équilibrée. Cependant, les personnes qui souffrent d’une intolérance au gluten se voient contraintes d’éliminer toute trace de gluten de leur alimentation. De plus en plus souvent, il est possible de trouver des produits avec la mention « sans gluten », ce qui peut laisser le consommateur penser que consommer du gluten n’est pas forcément bon pour la santé. Mais éliminer le gluten de son alimentation sans diagnostic médical au préalable n’est pas une solution. Au contraire, cela peut entraîner un manque de substances nutritionnelles importantes telles que les fibres, les vitamines et les sels minéraux comme le fer, le magnésium, le zinc, le sélénium et le calcium. De plus, les produits sans gluten que l’on retrouve dans le commerce sont souvent riches en graisses saturées, en épaississants, et possèdent un haut indice glycémique : en bref, de nombreux éléments nocifs pour notre santé.

Pour conclure, sans une intolérance au gluten diagnostiquée par un médecin, éliminer les céréales comme le blé, l’orge, le seigle ou le farro peut représenter un risque sérieux pour notre santé, car ces aliments favorisent une alimentation saine.