Le malt est un ingrédient largement utilisé en boulangerie, mais il présente des caractéristiques uniques pour chaque type de produit réalisé. Découvrons ensemble les propriétés particulières du malt et comment l’utiliser.

La coloration dorée des viennoiseries ou des pizzas est obtenue grâce au choix éclairé du boulanger ou du pizzaiolo. En effet, en choisissant une farine possédant une charge enzymatique adéquate et en ajoutant du malt, un améliorant naturel, le résultat obtenu sera remarquable.

Le terme malt désigne généralement le produit de la mouture d’une céréale telle que le froment, l’orge, le riz, le seigle ou autre, soumis à un processus de germination.

Le malt est largement utilisé en boulangerie et plus généralement dans l’industrie alimentaire, afin de renforcer le goût de certains aliments. Il est également utilisé dans la production de boissons alcoolisées telles que le Whisky et la bière fermentée.

Parmi toutes les céréales utilisées pour la production du malt, la plus adaptée est certainement l’orge. Sa sélection avant le processus de maltage se fait sur la base de la taille des caryopses et du pourcentage de protéines.

Après la récolte, l’orge est nettoyée et séchée afin d’atteindre un taux d’humidité de 12%. Elle est ensuite immergée dans de grandes cuves d’eau pour atteindre une humidité d’environ 40-47%. Selon le type de malt que l’on souhaite obtenir, l’orge restera entre 38 et 48 heures dans les cuves.

Une fois que le taux d’humidité recherché est atteint, l’eau est éliminée pour passer à l’étape suivante : la germination. Pendant cette étape, qui varie d’une céréale à l’autre, le grain est soumis à des conditions d’humidité et de température idéales afin que la croissance des racines puisse débuter et que le malt vert soit obtenu après environ 5 jours. À ce moment-là, l’amidon contenu dans le grain se transforme en maltose.

L’étape suivante est le séchage. Avec un traitement thermique doux d’une durée de 24 heures, l’humidité diminue pour atteindre 4-5%. Le produit obtenu est stocké dans des silos spéciaux pour les étapes suivantes. Le malt vert est également torréfié pour obtenir différentes couleurs.

Lors de la germination, des transformations profondes ont lieu à l’intérieur des caryopses : l’amidon subit une forte hydrolise grâce à l’action des amylases. La quantité élevée de sucres simples obtenus sera utile pour le levage et la caramélisation du produit final. La présence élevée d’enzymes favorisera la décomposition de l’amidon présent dans la farine en dextrine, maltose et glucose.

Les malts présents dans le commerce ne possèdent pas tous les mêmes caractéristiques. Afin de comprendre les différences entre deux malts, il faut se référer au pouvoir enzymatique-diastasique. En effet, il existe deux types de malt : le malt diastasique et le malt non diastasique, qui se différencient par la présence d’enzymes diastasiques qui transforment l’amidon en sucres simples.

Le malt non diastasique n’augmentera pas le pouvoir fermentaire (étant donné qu’il ne possède aucun enzyme diastasique), mais il donnera au produit fini une coloration plus intense et un goût plus prononcé.

Le rôle du malt diastasique est différent: sa présence favorise la fermentation active en réduisant les temps de repos et de production, il donnera une belle coloration à la croûte et développera la mie tout en rendant le produit léger et digeste. Son goût et son parfum sont également plus intenses.

L’unité Pollack représente la quantité de sucres réducteurs exprimée en grammes, produite par l’action saccharifiante de la diastase sur l’amidon, sur 1000 grammes pendant 30 minutes à une température de 40°C.

Les valeurs Pollack du malt varient généralement de 6000-8000 à 24000 unités Pollack. Dans le commerce, différents types de malts sont disponibles : il faut donc choisir en fonction des valeurs en unités Pollack. Par exemple, la farine de malt que l’on obtient par la mouture à sec possède un fort pouvoir diastasique, contient peu de sucre et sa valeur Pollack se situe autour de 13000 unités.

L’extrait de malt en sirop est obtenu par mouture humide du malt. Il possède un pouvoir diastasique élevé et une grande quantité de sucre (presque 85%) avec une valeur Pollack de 16000 unités. Si la concentration en malt est encore plus élevée, on obtient de l’extrait de malt concentré en sirop, un produit au pouvoir diastasique extrêmement élevé, une très grande quantité de sucre et un pouvoir Pollack de 24000 unités.

Enfin, on trouve également dans le commerce de l’extrait de malt en poudre, obtenu par séchage de l’extrait de malt en sirop. Il possède un très faible pouvoir diastasique mais contient énormément de sucre : environ 89-90%. Il possède un pouvoir Pollack de 8000 unités.

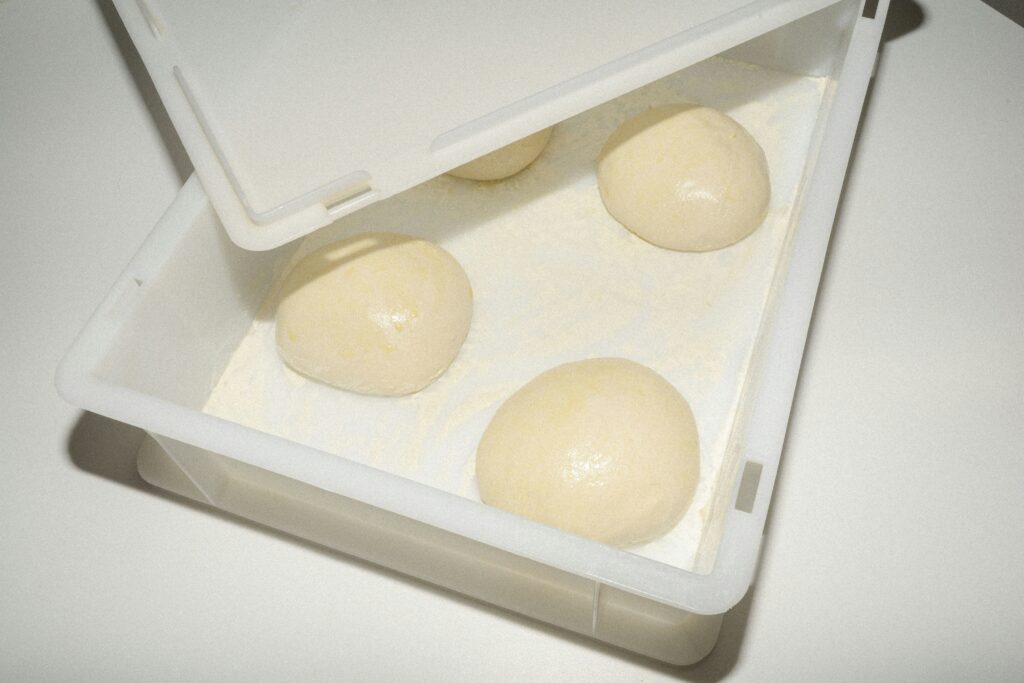

L’unité Pollack du malt n’est pas seulement un chiffre : elle permet de déterminer la quantité à ajouter dans la pâte. Afin d’obtenir un produit de qualité, il faut évaluer avec précision le type de malt à utiliser. Il est donc important de regarder le type de pâte réalisée : directe, indirecte avec biga ou poolish, levure mère, avec levage long ou rapide. Il faut également savoir quel produit nous souhaitons obtenir. Concernant les pâtes à long levage et les pâtes indirectes, l’ajout de malt est essentiel car les levures consomment énormément de sucre.

Généralement la quantité ajoutée à la farine est de 0,3% à 1-2,5% selon le type de malt. Une quantité trop élevée en malt produirait une mie trop humide et collante. Goûter le produit fini en continuant d’expérimenter est certainement la meilleure approche afin d’obtenir de très bons résultats.

Obtiendrions-nous le même résultat en ajoutant du sucre plutôt que du malt?

Certains professionnels utilisent également du sucre simple, aussi appelé saccharose, lors de la préparation de pâtes : mais le résultat obtenu est différent. Le sucre simple apportera instantanément aux levures une très grande quantité de nutriments. Tandis que le malt, fournira aux levures une quantité de nutriments constante dans le temps. Le maltose apportera une grande quantité d’enzymes capables de décomposer l’amidon en nourrissant progressivement les levures.