La question de savoir ce qu’est aujourd’hui une pizza de qualité et comment elle peut être reconnue comme telle est encore épineuse : depuis quelques années, on entend parler de la pizza, même de manière controversée. En effet, au-delà de la suprématie « culturelle » incontestée de la grande tradition napolitaine et de l’art du pizzaïolo à l’ombre du Vésuve, devenu patrimoine de l’Unesco, des courants existants mais moins connus se sont fait connaître et des tendances extrêmement hétérogènes ont vu le jour. Au-delà de tout, des disputes et des débats encore vifs sur ce que l’on peut fondamentalement appeler « pizza » et sur ses limites d’un point de vue technico-descriptif, nous sommes d’avis que l’on peut parler d’un genre de pizza et qu’il n’est plus d’actualité de se référer uniquement et seulement à Naples pour identifier un plat national qui a connu une importante évolution au fil du temps.

Ainsi, à côté de la pizza napolitaine, reine dans l’imaginaire collectif, il existe des pizzas d’origines les plus diverses, ni plus ni moins bonnes, mais différentes. Il faut rappeler qu’au nord, dans les débuts de la pizza, entre la fin des années 60 et le début des années 70, ceux qui venaient du sud étaient légitimés à faire des pizzas plus pour un accent reconnaissable que pour une réelle compétence technique dans la fabrication. D’où des pizzas qui n’ont plus grand-chose à voir avec la vraie napolitaine, si ce n’est la forme ronde : très étirée, avec un bord très peu prononcé, souvent plus croustillante que fondante. Bref, tout autre chose, à tel point que lorsque de vrais pizzaïolos napolitains sont arrivés, ce n’est pas celui qui réussissait le mieux sa pizza, compte tenu des habitudes nordiques.

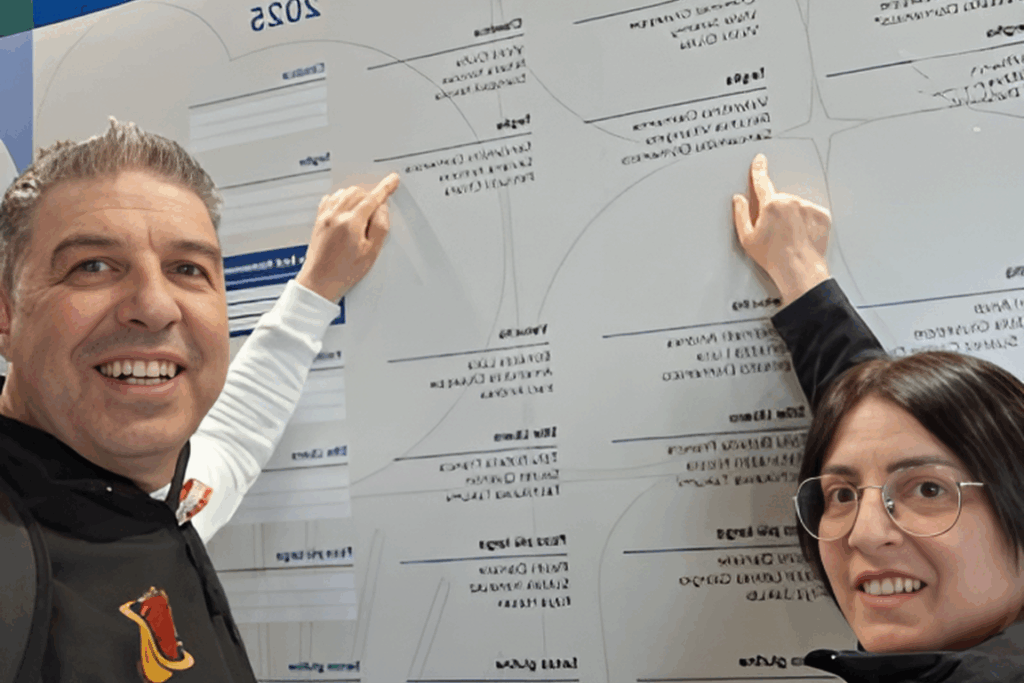

Les aspects techniques liés aux différents types de pizzas, aux pâtes utilisées pour les confectionner, aux différentes méthodes de levage, aux différentes alimentations des fours, nécessiteraient une petite encyclopédie pour être traités. Il est vrai que depuis plus d’une décennie, des pizzaïolos aux conceptions différentes de la pizza sont apparus : des maîtres absolus comme les nombreux grands Napolitains, Franco Pepe dans la région de Caserta, de grandes personnalités comme Simone Padoan de I Tigli et Renato Bosco de Saporè en Vénétie ont révolutionné sa forme d’expression. La tradition romaine n’est pas en reste, avec des approches liées à la haute boulangerie comme celle de Gabriele Bonci ou le style de Giancarlo Casa de La Gatta Mangiona, le « padellino » de Turin, le croustillant de la pizza à la teglia, ou encore la zone émilienne avec les frères Aloe de Berberè et Davide Fiorentini de Faenza avec O’Fiore mio. Il s’agit ici de parler des précurseurs, car on peut dire qu’aujourd’hui, chaque coin d’Italie a sa propre pizza. La montagne en fait partie, avec Denis Lovatel de la pizzeria da Ezio, qui à Alano di Piave dans la région de Belluno (et depuis peu à Milan) a introduit sa pâte qui permet d’obtenir un produit très fin et croustillant à partir d’une boule de 170 grammes seulement et qui a été le premier à travailler sur le thème de la durabilité dans ce monde désormais incroyablement hétérogène.

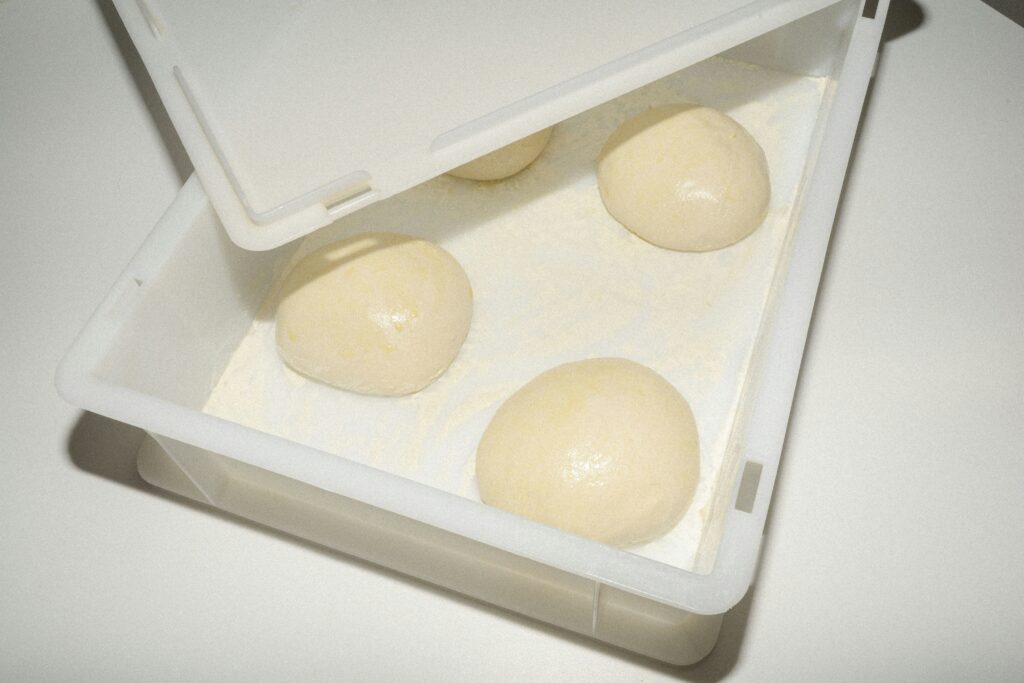

Il est donc inutile de continuer à se quereller pour définir ce qu’est ou n’est pas une pizza, sauf à distinguer le « type » napolitain de ce que l’on pourrait appeler une gamme de pizzas « contemporaines ». D’autant que le terme « gourmet » est dépassé et ne veut pas dire grand-chose, surtout au regard d’une qualité qui s’est tellement améliorée au fil du temps. Alors, au-delà des positions extrémistes, comment reconnaître une pizza de qualité ? Les pâtes sont les plus variées, de même que les processus de levage : il n’y a pas de meilleure méthode absolue, mais il y en a une qui met en valeur un type de pizza plutôt qu’un autre. Il est donc inutile d’embrouiller le consommateur avec des affirmations péremptoires et indiscutables : ce n’est pas la levure mère en soi (qui doit être manipulée avec beaucoup de sagesse) qui rend une pizza meilleure qu’une autre faite avec de la levure de bière, avec de la pâte directe ou avec l’utilisation de biga, mais le résultat obtenu grâce à la maîtrise de l’artisan qui la fait. Il y a ensuite les préférences accumulées par chacun au fil du temps : comme nous l’avons déjà dit, il n’est pas automatique qu’une « vraie » napolitaine corresponde au goût du public nordique habitué à des pizzas généralement plus croustillantes et à la croûte moins volumineuse. Il n’est pas non plus acquis que le style « focaccia » soit préféré à un style plus traditionnel.

En revanche, il existe des critères plus « objectifs », si l’on peut dire, tels que la cuisson, qui doit être homogène afin de ne pas présenter de brûlures excessives dans le cas du rond, ni de masticité à la morsure ou de parties trop humides. Trop de bulles sont le signe d’une levée imparfaite. Un indicateur de bonne cuisson est également obtenu en pressant le bord avec un doigt et en le relâchant : ce n’est pas bon signe s’il ne lève pas. Quant au cornicione, il doit toujours être dégusté, notamment pour apprécier la pâte levée dans sa forme la plus pure.

On touche ici à un point sensible, celui de la digestibilité de la pâte qui, plus que la durée plus ou moins longue du processus de levée, provient de sa maturation ultérieure. La question des garnitures, qui sont également déterminantes pour le goût, la digestibilité et la valeur calorique d’une pizza, se greffe sur ce point. Les matières premières de mauvaise qualité ne sont pas encore totalement exclues, mais les meilleures pizzerias sont celles qui prêtent attention à la saisonnalité des produits utilisés, à la sélection des fournisseurs qui garantissent un produit de haute qualité, encore meilleur s’il provient du territoire et respecte des critères d’éthique et de durabilité.

Enfin, le choix des boissons, qu’il s’agisse de bières ou, ce qui n’est pas encore acquis, d’une carte des vins qui se marie souvent encore mieux avec la pizza. Il s’agit de savoir choisir une pizzeria, en se méfiant des prix trop bas et des lieux surpeuplés, sous peine de se voir garantir une nuit à chercher de l’eau et à se retourner sans cesse dans son lit à cause de pâtes improbables et d’ingrédients de seconde zone. Car, il faut le rappeler encore une fois, la pizza n’est plus seulement un aliment de rue à consommer à la hâte, mais peut bien représenter une nouvelle expression limite de la cuisine, voire de la haute cuisine, grâce à des professionnels de plus en plus préparés et ambitieux.