In che modo la pandemia sta modificando il rapporto con le città?

Secondo i dati raccolti con il Censimento Generale della Popolazione dell’ISTAT, dal 1951 ad oggi, i comuni italiani, in modo particolare quelli del Meridione, hanno subito un grave spopolamento e di conseguenza un invecchiamento notevole. Un esodo di massa che pregiudica tutt’ora il futuro delle comunità mettendo a serio rischio la salvaguardia del patrimonio culturale. Disperati i tentativi di alcuni comuni del Molise, della Basilicata e dell’entroterra campano di vendere case ad 1 euro a patto che gli immobili acquistati venissero ristrutturati ed abitati. Caso di discreto successo è registrato da Guardia Sanframondi, comune del beneventano dove, grazie ad una trasmissione televisiva andata in onda anche oltre oceano, si è registrata una larga parte di investimenti di cittadini americani che, potendo lavorare a distanza, si sono trasferiti in paese aderendo a pieno alla vita della comunità locale. Ogni cosa ha il suo lato positivo. Pensate valga lo stesso per questa pandemia?

Il ritorno ai paesi e il “South-working”

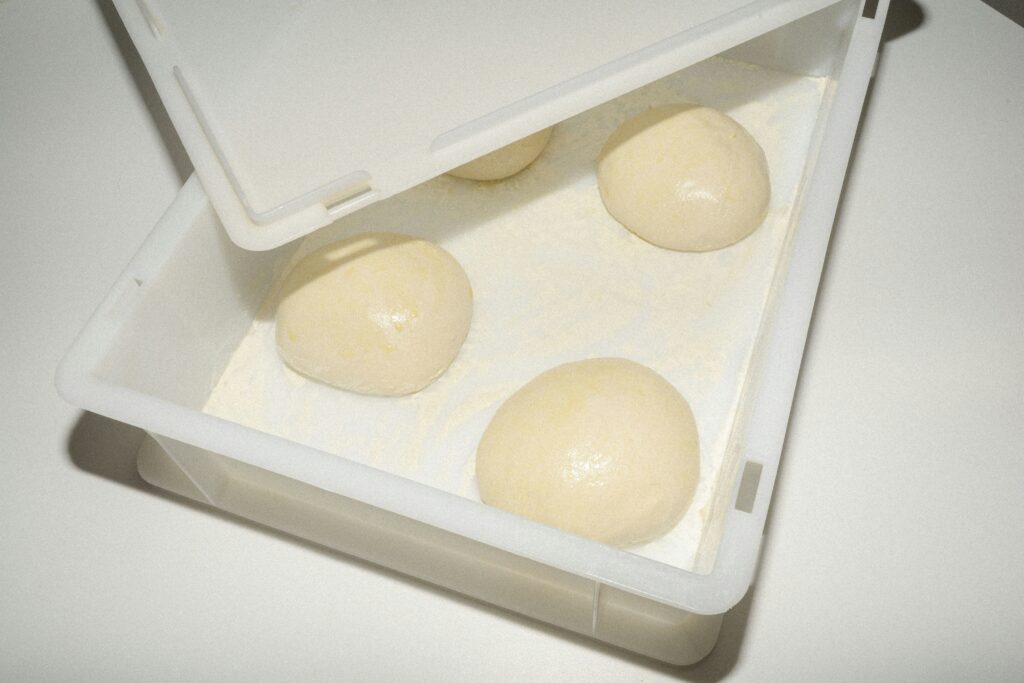

Ad invertire la tendenza relativa allo spostamento è stata questa pandemia e in particolar modo il lockdown. Abbiamo assistito a fughe di massa di giovani – o non più tanto giovani – dalle grandi città, spesso del Nord Italia, verso i luoghi d’origine, come i piccoli borghi del Sud Italia. Luoghi che ci si porta dentro quando si parte, nei quali si torna senza smettere mai di sentirsi a casa nonostante gli anni. In smartworking o meno, gli italiani non hanno potuto far a meno di cimentarsi nella preparazione della pizza, del pane e nei prodotti tipici.

Forse per la prima volta l’etichettatura del prodotto è fortemente attenzionata; che sia nel rispetto della ricetta o per garantirci l’ottimo risultato in cucina e stupire la propria famiglia; l’etichettatura diventa importante e in particolar modo per quanto riguarda la provenienza; parametro rilevante per i molti a causa della paura del contagio. Inarrestabile è stata la forza di questo momento che ha generato un’enorme presa di coscienza a livello sociale; ha rappresentato una riscoperta delle nostre origini, del sapere artigiano, dei prodotti a kilometro zero e dei sapori e del profumi che in alcuni casi erano solo un ricordo.

La fine della pandemia ha messo in molti di fronte all’esigenza di confrontarsi con il ritorno alla normalità, come nel caso della ventisettenne palermitana Elena Militello che dai 17 anni, per studio e lavoro, ha lasciato la sua terra. Elena è fondatrice di “South Working- Lavorare dal Sud” un progetto che si pone l’obiettivo di incentivare le aziende italiane ed estere a non costringere i propri dipendenti a tornare in ufficio. Progetto che ha incontrato vastissima adesione sul territorio nazionale e che registra numerose testimonianze di giovani che, costretti al ritorno nei luoghi di origine nel periodo del Coronavirus, sostengono che, almeno per alcune tipologie di lavori è possibile scegliere “prima dove vivere e poi dove lavorare”, che la loro qualità della vita è notevolmente più alta e che sono addirittura più produttivi.

La “montanarina” e la rinascita dei paesi

Il sentore di questa esigenza era già tangibile negli ultimi dieci anni in cui, nelle città italiane, cresce sempre più il fenomeno degli orti urbani, come quello della Garbatella a Roma. Anche in numerose altre città, da Nord a Sud della penisola, le amministrazioni locali sono sempre più spinte nel concedere spazi verdi della città a cittadini privati, allo scopo di praticare un’agricoltura di sussistenza.

Fenomeno in via di espansione, inizialmente praticato in larga parte da over 65, oggi vede una larghissima adesione da parte delle generazioni più giovani; quasi a testimonianza di un radicale bisogno di adottare uno stile di vita e dei ritmi più sani. Riconoscere questi aspetti ha portato molti a prendere la decisione di restare nei propri territori e riscoprire le virtuosità della propria terra, anche solo proclamandosi custodi della propria cultura, fino ad ora compito del quale se ne incaricavano, anche inconsapevolmente, pochi anziani rimasti in paese.

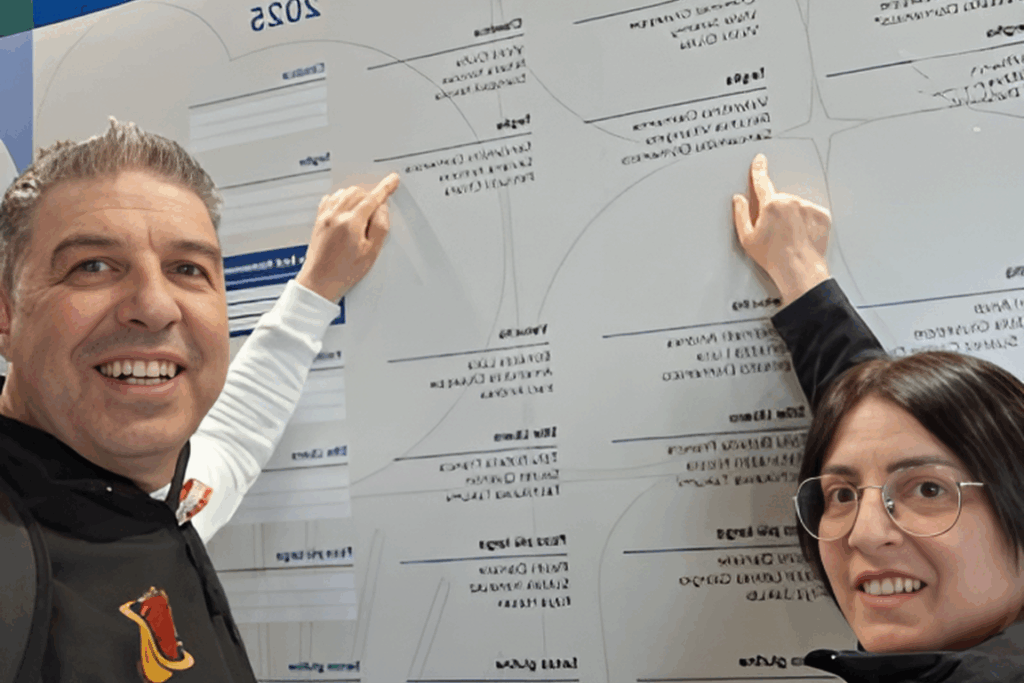

In questo contesto nasce Montanarina Story, un progetto che intende attraverso la montanara, pasta di pizza fritta probabilmente dell’area interna, farsi portavoce delle storie di questi luoghi attraverso il cibo e nello specifico utilizzando anche i prodotti Presidio Slow Food. Sono prodotti ai quali viene offerta una forma di tutela allo scopo di salvaguardare le tecniche di produzione dello stesso che in molti casi narrano molto delle abitudini della popolazione autoctona.

In occasione di Terra Madre 2020, Montanarina Story va alla scoperta della zona dell’entroterra casertana e nasce “CeCì”. Soffice dentro e fragrante esternamente, “Cecì” è la montanarina di Grani Antichi su cui è adagiata ricotta di bufala campana, hummus di ceci – ottenuto combinando i Ceci di Teano e la Tahina di Sesamo di Ispica- castagne di Roccamonfina caramellate con miele di castagno e rosmarino. Una montanarina che descrive l’alimentazione del passato, costituita perlopiù da prodotti vegetariani, come testimoniato anche dalla dieta mediterranea. Alimentazione legata all’uso dei legumi, facili da conservare e ricchi di fibre e sali minerali assunti in sostituzione della carne consumata una volta a settimana massimo e disponibile per pochi. I ceci coltivati nella zona di Teano, erano di vitale importanza per il sostegno dei contadini affannati dai lavori nelle campagne. I legumi e i formaggi, così come le castagne della zona vulcanica di Roccamonfina rappresentavano alcuni prodotti disponibili in natura dell’area settentrionale dell’entroterra casertano. Oltre le grandi città, per Montanarina Story ci sono: i contadini, i prodotti, le loro storie e c’è quel futuro che è sempre stato lì.