Una tendenza che si è accentuata durante la pandemia però…

Una tra le tante cose che la pandemia ha accelerato è il food delivery che, in questi 18 mesi ha visto aumentare le quote di mercato e il fatturato a ritmi esponenziali creando molte più domande che risposte certe su come la ristorazione dovrà approcciare al cliente al momento della riapertura totale dei locali.

Per parte nostra un’opinione ce la siamo fatta ed è una visione diversa da tutto quello che dicono le analisi di mercato internazionali; una visione che tiene in massimo conto l’idea di ristorazione tipicamente italiana che del cibo fa una componente e non il tutto.

Attualmente il food delivery, a livello mondiale, vale 35 miliardi di dollari che diventeranno, secondo le più aggiornate previsioni, 365 miliardi entro il 2030 con una crescita del 20% annuo. Un affare d’oro, si direbbe, per i tanti che giocano in borsa. I fruitori più entusiasti, in questo periodo storico, sono i millenials e i maggiori players, attualmente, si chiamano: Uber Eats, Grubhub, JustEat, Deliveroo, Meituan Waimai, Delivery.com, Snapfinger, Doordash, Postmates. Aziende che utilizzano fattorini che attraversano le strade in bici o moto per consegnare cibo nelle case o nelle aziende, puntando tutto o quasi tutto sul basso costo di questa manodopera e su regole che conoscono solo loro. A questo si aggiunge un altro fenomeno che, in Italia, non è ancora diffusissimo ma che sta prendendo comunque piede: le dark kitchen, ossia grandi capannoni anonimi dove collocare cucine che producano cibo in quantità seriale. Chi lavorerà in questi capannoni? I cuochi naturalmente, che poco alla volta porteranno via lavoro ai ristoranti, proprio gli stessi che oggi sono la base del fenomeno food delivery.

Si dice che le dark kitchen saranno il futuro della ristorazione perché, per il locale, basta distaccare un cuoco che segue la preparazione del piatto ma, e lo si vede ora che i ristoranti hanno riaperto e sono pieni, è l’insieme dei servizi che porta le persone a mangiare fuori, sono le attenzioni che ricevono dal personale di sala, l’arrivo del piatto, i commenti e le conversazioni che attorno al piatto si innescano. Così come vediamo che le pizzerie d’asporto che, fino a poche settimane fa, avevano la fila di persone che aspettavano, ora sono tornate nella normalità dei loro numeri.

Certo, esiste un problema di personale che non si trova ma questo è un altro ragionamento che affronteremo in un prossimo articolo; questo non deve preludere all’affermazione delle dark kitchen come soluzione del problema.

Uno scenario innovativo, dunque, quello delle dark kitchen, ma anche potenzialmente pericoloso per la ristorazione tradizionale: si stima, secondo il rapporto di UBS, banca d’investimenti, dal titolo molto indicativo Is The Kitchen Dead?” (La cucina è morta?), entro il 2030 la maggior parte dei pasti che abitualmente si cucinano in casa saranno ordinati online e consegnati dalle dark kitchen.

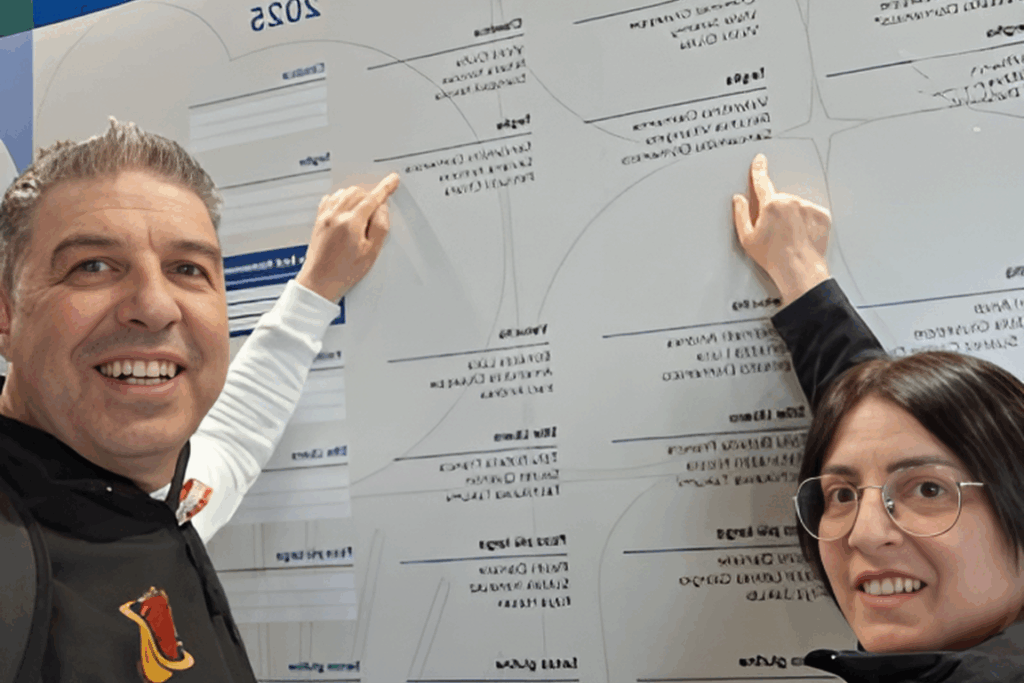

Se leggiamo attentamente il rapporto ‘La mappa del cibo a domicilio in Italia’, un osservatorio sul mercato del cibo a domicilio che ogni anno produce Just Eat, nella sua quarta edizione, scopriamo un aspetto che, forse, tiene in salvo la cultura della ristorazione in Italia.

Infatti, in quel rapporto, le cucine maggiormente richieste per la consegna a domicilio sono, nell’ordine: “una conferma la predilezione per la pizza – nella classica intramontabile margherita, seguita dalla piccante diavola e dalla variegata capricciosa – ma anche l’amore ormai consolidato per hamburger, in cui però lo storico cheeseburger passa in testa al podio surclassando la versione con bacon del 2019, e per il giapponese, che resta saldo in terza posizione grazie ai tanto amati nigiri, edamame e uramaki philadelphia” (direttamente dal Rapporto).

I piatti più richiesti sono, invece: “Re indiscusso resta il poké, che registra anche quest’anno una crescita di richieste con +133%, ma è proseguendo nella classifica che si fanno largo grandi novità.

Tra queste spicca il gelato, che ha registrato un incremento del +110% e che si è dimostrato protagonista degli ordini durante il lockdown e il caldo anticipato nei mesi di aprile e maggio” (sempre dal Rapporto).

Poi seguono altre specialità ma la cucina italiana resta ai margini delle top 10 delle cucine più ordinate. Cosa significa tutto ciò? Che il delivery, inteso nella sua massificazione, serve quando non c’è altro. Infatti, dice il Rapporto, “mentre il Paese era fermo il food delivery è stato consentito a ristoranti, locali e pizzerie chiuse al pubblico e ha rappresentato quindi per il 90% del campione di consumatori intervistato un servizio importante ed essenziale, cogliendo la sua importanza per il business e il lavoro quotidiano dei ristoranti (66%), ma anche per chi ordinava ed era costretto a casa (30%)”.

Un aspetto che ha fatto crescere, molto, il fatturato delle piattaforme di food delivery, arrivando a circa 700/800 milioni di euro per il 2020 e alla previsione di un miliardo di euro per il 2021. Però ha anche aperto una nuova mentalità nei ristoratori più avveduti che il delivery lo hanno fatto ma in un rapporto diretto con il cliente, applicando, nella maggior parte dei casi, una cura quasi maniacale alla preservazione ottimale dei propri piatti. Questo è il vero cambiamento avvenuto nel nostro Paese, non l’aumento del consumo di poke!

Un cambiamento, quello che molti ristoratori hanno applicato, che non si può eludere con la semplice battuta che “era possibile perché non c’era traffico per le strade” come se l’unico modo per consegnare il cibo fossero i contenitori trasportati a spalla in bicicletta in condizioni precarie e a basso costo. Non è così che si realizza una cultura del cibo che resta la caratteristica prioritaria del mangiare in Italia.

Ben vengano le buone iniziative di tanti ristoratori che si sono organizzati da soli, ancor meglio quelle che li hanno visti in gruppo, solidali tra loro e con i loro clienti.

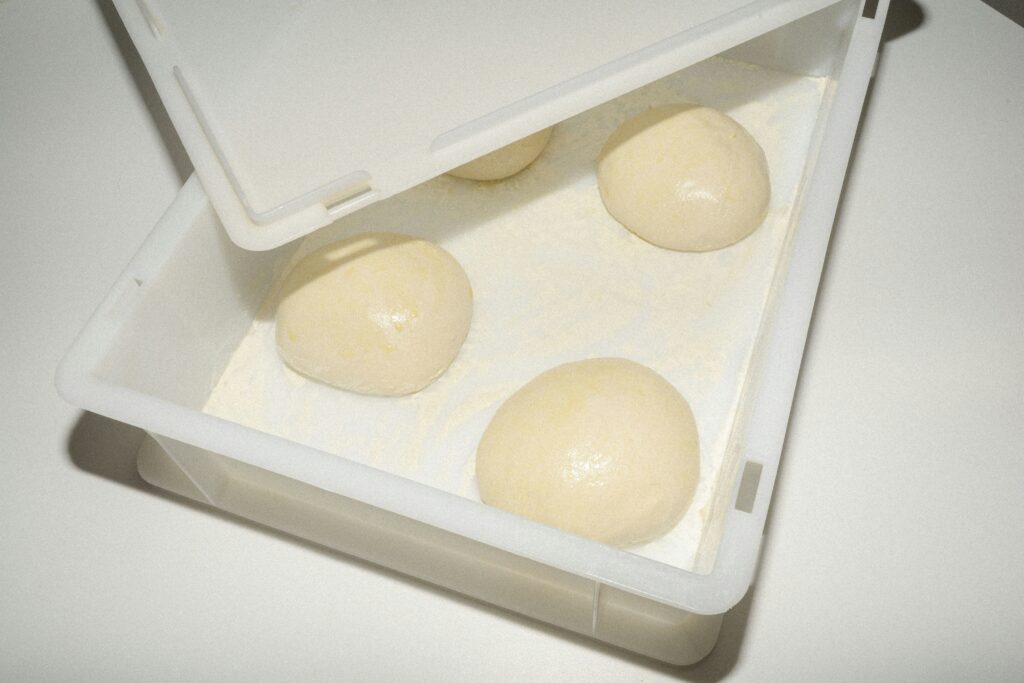

Oppure con formule che vedevano un rapporto diretto tra chef e cliente nella consegna di piatti che dovevano essere completati a casa, con un collegamento online per svolgere nel migliore dei modi l’ultimo miglio prima di godere di quelle pietanze. O ancora ricevere informazioni che andavano oltre il piatto, ad esempio dando tutte le notizie sugli ingredienti, la loro provenienza territoriale. Tutte formule che sono state sperimentate con successo da molti ristoratori, non per guadagnare (l’aspetto economico del delivery in molti casi è stato esiguo) ma per consolidare un rapporto con il cliente che ha imparato ancor di più di quel ristorante, di quelle persone e, una volta riaperto, quel rapporto sarà inevitabilmente su basi più solide e sincere.

Non sappiamo quantificare il valore economico di questo tipo di delivery e neppure se continuerà, ora che i ristoranti riaprono, ma siamo convinti che è stata una prova per qualsiasi futuro e, soprattutto, è stato un momento di umanità, condivisione e speranza che solo un buon cibo riesce a infondere.