Quello delle consegne a domicilio è un settore che registra crescite annuali a due cifre, ma al contempo è oggetto di grandi critiche per i costi e la precarizzazione del lavoro. Tra costi di servizi e prospettive di mercato, un viaggio tra le luci e le ombre del food delivery per i ristoratori

Una necessità, un’opportunità, una sfida

Primavera 2020, Italia. Quando la maggior parte degli italiani sono chiusi in casa, tra i pochi rumori che si possono sentire per le strade c’è quello delle biciclette dei rider, una categoria di lavoratori che non ha visto mai fermare la propria attività. Sfrecciando tra le vie silenziose, suonando ai campanelli delle nostre case armati di mascherine e guanti, sono questi fattorini 2.0 che hanno permesso ai ristoranti di rimanere in qualche modo aperti, in quanto unica forma di ristorazione consentita. Quelli del lockdown sono stati mesi difficili, che, tra le altre cose, hanno ricordato l’essenzialità della digitalizzazione di svariati settori, inclusa la ristorazione. Secondo un’indagine su un campione di 2000 persone condotta dall’Osservatorio Just Eat – una delle realtà leader del settore e attiva in Italia dal 2011 – più di un terzo degli intervistati, il 34%, si sono rivolti a un servizio di digital food delivery per la prima volta in assoluto durante il lockdown. Un dato che è lo specchio di una necessità contingente certo, ma anche di un trend che non accenna a fermarsi.

Complessivamente,secondo il centro di consulenza McKinsey, il mercato del food delivery in Italia si attesta sui 2 miliardi di euro annui – a fronte degli 83 miliardi registrati a livello mondiale, l’1% dell’intero settore alimentare – e, se si aggregano i dati relativi ai locali take away, le stime parlano della cifra impressionante di un giro d’affari da 4 miliardi. Stando ai dati raccolti dalla Federazione Italiana Pubblici Esercenti, invece, nel solo 2018 ben il 30,2% degli italiani hanno ordinato un pasto tramite una delle piattaforme di food delivery. Se questi dati sono già di per sé significativi, vale la pena aggiungere il fatto che, ad oggi, solo il 18% degli ordini di food delivery oggi passa attraverso una piattaforma. Questo numero, se messo a confronto con quelli di paesi dove la consegna a domicilio dei pasti è una realtà molto più consolidata, mette ben in evidenza come le opportunità di crescita legate a questo settore sono ancora tutte da cogliere.

Non è tutto oro, però, quel che viene consegnato a domicilio: dai costi di servizio elevati ai dubbi sul reale vantaggio per gli esercenti, passando per la sostenibilità ambientale. Sono numerose le perplessità e le ombre che accompagnano la crescita del food delivery.

La consegna a domicilio aiuta o danneggia i ristoratori? Quali sono le differenze tra le diverse app? Quali prospettive ci sono per il futuro?

Non tutte le piattaforme sono uguali

Glovo, Just Eat, Deliveroo, Uber Eats. Ma non solo: per prima cosa, è importante distinguere le realtà che si posizionano unicamente come intermediarie tra il ristorante e il consumatore, senza quindi fornire un servizio di consegna (come JustEat) a quelle che invece includono la logistica con una propria rete di riders – la maggior parte di esse, come Glovo, Deliveroo, Alfonsino, Uber Eats. Questa prima differenza incide direttamente sulla percentuale di provvigione delle diverse piattaforme, che varia sensibilmente: si parla di una cifra tra il 10% e il 15% dell’ordine nel caso di Just Eat – motivata dalla necessità del ristoratore di munirsi di un proprio fattorino – arrivando a una forbice che oscilla tra il 19% e il 25% (in alcuni report si arriva anche a parlare di un 35%) per servizi come Glovo, Deliveroo e Uber Eats. In entrambi i casi, si parla di percentuali comprensive delle spese di comunicazione, di promozione e consulenza in base ai dati raccolti. Ma quanto costa concretamente tutto questo?

La regola del silenzio

Stabilire un reale costo delle piattaforme per i ristoratori è complesso, per due ragioni: da un lato, gli accordi vengono presi con le singole realtà aderenti, applicando sconti e riduzioni delle percentuali in base a diversi parametri, tra i quali la scelta di operare in regime di esclusività con una piattaforma; dall’altro, per la policy di Assodelivery (l’associazione italiana che riunisce le realtà di food delivery che da sole coprono il 90% del mercato italiano, ovvero Just Eat, Uber Eats, Social Food, Glovo e Deliveroo) di non diffondere questo genere di informazioni e l’obbligo di firma, da parte dei ristoratori, di un accordo di non divulgazione per gli esercenti. Nonostante i tentativi di tenere quanto più possibile segreto, indagini, inchieste e report di diverse testate permettono di farsi un’idea sulle percentuali non solo sui costi di consegna, ma anche sulle spese di attivazione, che se si aggirano in media intorno ai 150 euro, arrivano a toccare anche i 300 euro – fatte ovviamente le dovute eccezioni dovute a promozioni e accordi singoli.

A chi conviene?

Prezzi molto elevati quindi, che a fronte degli innegabili vantaggi offerti dal delivery come l’abbattimento dei costi di somministrazione, l’ampliamento della propria clientela e l’aumento generale del proprio fatturato – secondo le stime Fipe del 2018 si parla di 500 milioni entrati in più nelle casse dei ristoranti – la convenienza di questi servizi è da valutare di volta in volta dai singoli esercenti, anche in base al proprio volume di affari e dalle offerte proposte dai singoli servizi. Quello che certamente si può dire è che, in genere, affidarsi a queste piattaforme è senza dubbio più conveniente per chi opera su città popolose e con un elevato numero di consegne.

Il futuro, tra sostenibilità e dark kitchen

Le parole di Sacha Michaud non sono nuove agli addetti ai lavori: il mondo del food delivery sta vivendo in questi anni un’accelerazione tale che non mancano certo idee, prototipi e nuove soluzioni per affrontare i problemi di abbattimento dei costi e sostenibilità ambientale.

Se da un lato, infatti, i rider contribuiscono a ridurre l’inquinamento per via dell’uso primario della bicicletta nelle consegne – Deliveroo afferma che circa l’80% dei suoi rider utilizza questo mezzo, con un risparmio di circa 700 tonnellate di Co2 solo in Italia – è altrettanto vero che gli imballaggi spesso sono in plastica e non vengono poi smaltiti correttamente dal cliente finale. Solo in Cina, nel 2017, le stime parlano di 1,6 miliardi di tonnellate di rifiuti causati dalle consegne a domicilio. A oggi il problema dell’inquinamento legato al food delivery è ancora

poco analizzato, anche per via della difficoltà nel poter elaborare delle stime: le principali piattaforme, infatti, lasciano libertà agli esercenti su come imballare gli alimenti. Per fortuna ci sono esempi virtuosi e le alternative alla plastica non mancano: Just Eat, ad esempio, offre la possibilità di acquistare la propria gamma di prodotti plastic free – di recente ha lanciato la prima linea al mondo di contenitori realizzati a partire da alghe marine – e vettovaglie in carta, bioplastica e bamboo sono sempre più diffuse. Una corsa a soluzioni innovative e sostenibili dettate anche dalla necessità di prepararsi a quando nel 2021 in UE saranno vietate le vettovaglie in plastica monouso.

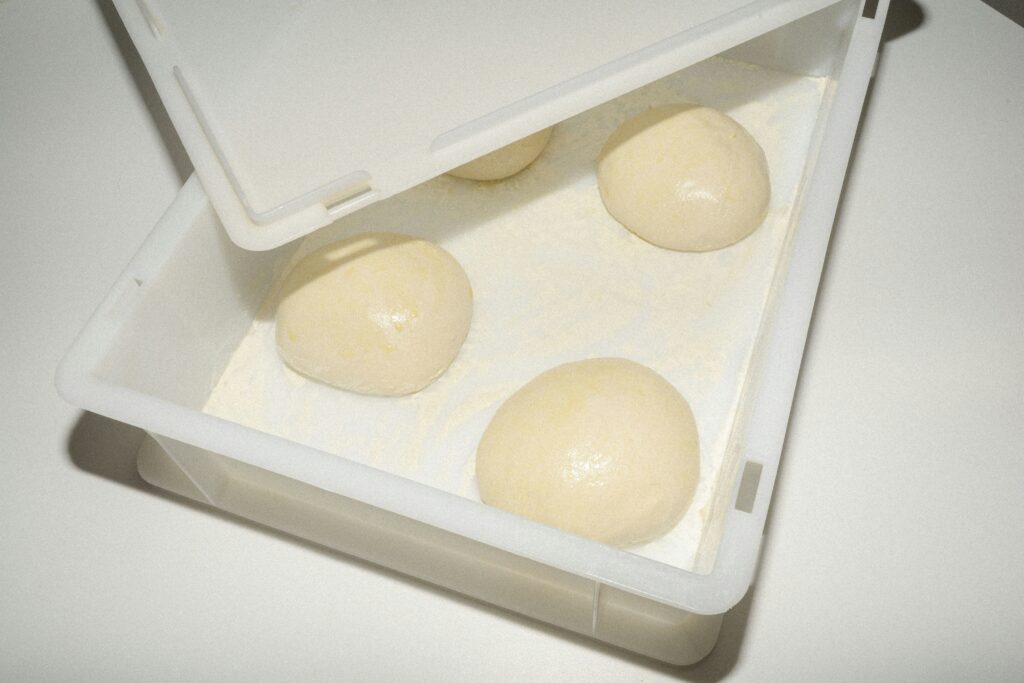

Tra le soluzioni per abbattere i costi del delivery, invece, una in particolare fa parlare molto di sé: stiamo parlando delle dark kitchen o cloud kitchen, cucine professionali centralizzate prive di una sala ristorante nelle quali diversi chef e ristoratori possono preparare le proprie pietanze espressamente per la consegna a domicilio. Non è fantascienza, ma già una realtà anche nel nostro paese – in particolare a Milano, dove è presente la più grande dark kitchen italiana. Riusciranno ad affermarsi le dark kitchen o saranno solo una moda passeggera? Spariranno le cucine dalle nostre case?

Qualsiasi cosa riservi il futuro, il food delivery è destinato ad avere sempre più influenza per ristoratori ed esercenti, ed è quindi fondamentale conoscere questo settore in profondità e approcciarvisi con consapevolezza.